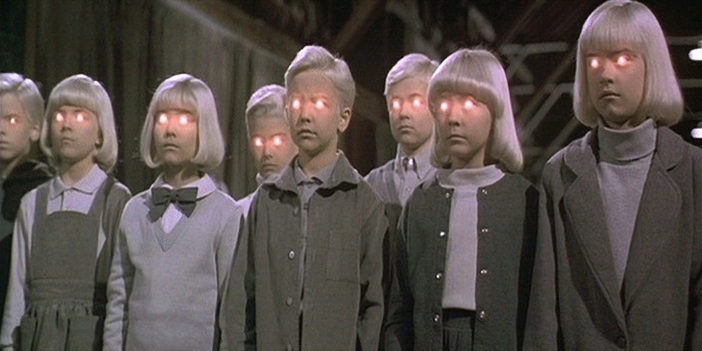

Foto: John Carpenters „Das Dorf der Verdammten“, © 2010 Universal Studios. Alle Rechte vorbehalten

Verdis Macbeth in

der Bayerischen Staatsoper

5 von 5 Operngläsern

Prädikat: Großartig!

Der König ist tot, es lebe der König:

Dieser Macbeth ist die Krone des Münchner Verdi-Repertoires

Es wird gruselig!

Auf der Opernbühne kann man alles mögliche erleben - man lacht mir Rosina, weint mit Flora Tosca, hasst den Bajazzo. Aber sich genüsslich dem Horror hingeben wie bei einem alten John Carpenter-Gruselfilm, das schafft man nur bei Macbeth.

Dachte sich wohl auch Regisseur Martin Kusej und entlehnt dem Kultschocker „Das Dorf der Verdammten“ von John Carpenter (1995) deutliche Zitate.

Selten war eine Macbeth-Inszenierung so drastisch, so berührend, so schockierend.

Meist gehörte Stimme unter den Zuschauern nach der Aufführung: „Das war ja eklig.“

Aber: eklig ist in diesem Fall genial!

Die Inszenierung:

Im Film „Das Dorf der Verdammten“ wird eine amerikanische Kleinstadt von Kindern bedroht. Das klingt jetzt erstmal nicht für jeden gruselig. Aber die Monster mit Engelsgesichtern und blondem Haar sind derart gespenstisch, weil sie irgendwie alle gleich aussehen und gar nicht viel machen oder sagen, außer die Bewohner des Dorfes anzustarren. Bald entdeckt der Zuschauer, dass diese „Kinder“ einer außerirdischen Macht entstammen – und nichts als Tod und Untergang bringen.

Gleiches passiert im Münchner Macbeth. Die prophezeienden Hexen am Anfang des ersten Aktes werden von einer Horde dieser kleinen blonden Unschuldslämmer ersetzt, die aus einem Zelt heraus marschieren und Macbeth reglos anstarren, während sie ihm seine Zukunft eröffnen.

Überhaupt bildet eben jenes kleine Zelt den Angelpunkt des Bühnenbildes. Mehr braucht der Regisseur nicht, um ein Sinnbild von Macbeths Leben zu geben: Ein

Zelt ist Wind und Wetter ausgesetzt, ist nicht besonders stabil, kann jederzeit zusammenbrechen - und doch sieht niemand, was darin vorgeht.

Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten

So fungiert das Zelt nicht nur als Geburtsstätte der blonden Monster-Kinder-Hexen, sondern auch mal als Schlafgemach des Königs Duncan (in dem er auch ermordet wird) oder als Rückzugsort der Lady Macbeth. Das macht durchaus Sinn, wenn man die Semantik des Vorspiels berücksichtigt: Die Klänge der Hexenbrut verschmelzen hier mit der Schlafwandelszene der irren Lady. Überhaupt entstammt diesem Zelt scheinbar alles, was Macbeth treibt und in die Fänge seines Irrsinns treibt.

Das restliche Bühnenbild beschränkt sich auf ein Meer aus Totenköpfen (auf denen sozusagen Macbeths Herrschaft aufbaut) und einigen Plastikplanen, ebenfalls ein optisches Zitat aus dem „Dorf der Verdammten“, wenn der endlose Bühnenraum für intimere Szenen begrenzt werden soll.

Es ist eine durch und durch gespenstische Kulisse, fein durchwoben mit dem ästhetischen Grauen der darstellenden Personen, etwa wenn der Hofstaat sich im Hintergrund wie besessen kratzt und bewegt - um imaginäre Insekten zu vertreiben oder sich die Haare zu raufen. Das perfekte Zusammenspiel von musikalischer Raserei und optischer Wucht. Der Irrsinn steigert sich, als die blonden Kinder zwischendurch als Miniatur-Banquos erscheinen, um den Geist des ermordeten Macbeth-Rivalen zu symbolisieren. John Carpenter wäre begeistert, das Gros der Zuschauer ist es auch.

Eindrucksvoll wird vor allem die Rolle der Lady

Macbeth herausgearbeitet, die in dieser Inszenierung

maßgeblich ihren Mann zu seinen Taten und seinem

Aufstieg anstachelt. Nach dem Mordanschlag auf

König Duncan kriecht dieser sterbend noch einmal

aus dem Zelt - die Lady nimmt den Dolch und schlitzt

ihm final die Kehle auf.

Ihr Größenwahn wird drastische offenbar, als sich zu

Anfang des zweiten Aktes in Gier nach Macht auf

einen riesigen Lüster schwingt, und ihren Mann mit

den Waffen der Frau – sexuell eindeutig – ihrem Willen

unterwirft.

Absolutes Highlight ihrer Partie ist die

Schlafwandelszene: Im Libretto irrt die Königin mit

einer funzeligen Kerze durch ihre Burg, beobachtet

von Arzt und Kammerfrau. In München wird dieses

Kerzenlicht ersetzt durch Taschenlampen in den

Händen der Zeugen dieser alptraumhaften Szene.

Spätestens hier wird jedem Zuschauer die Ästhetik

des Horrors deutlich: ein wohliger Schauer ergreift

den Zuschauer, als die Lady Macbeth vor einem Band

aus Taschenlampen nur noch schemenhaft

Fotos: oben und unten © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; wahrnehmbar in den Irrsinn und schließlich den Tod

Alle Rechte vorbehalten abgleitet.

Überhaupt ist das Licht-Design der Aufführung wundervoll. Etwa, wenn der Nebel düster im gespenstischen Zwielicht über die Totenköpfe wabert. Wenn hinter Plastikbahnen König Duncan mit seinem Gefolge als Fackelzug nur vage erkennbar ist, während im Vordergrund Macbeth und seine Frau versuchen, einen Schmetterling zu fangen - natürlich ein Sinnbild für Ihre zerbrechliche Machtergreifung (Kaum fängt man einen Schmetterling mit der Hand, zerquetscht man ihn). Oder, wenn sich Bühnenbild und Darsteller – also die Gesellschaft, die gesamte Welt – in einen hoffnungslosen, grauenvollen Schlachthof unter Neonröhren verwandelt.

Dies ist meistens auch der Punkt an dem das

Publikum aufstöhnt. Es ist eklig, ja. Abstoßend

und erschütternd, wenn menschliche Kadaver

von der Decke hängen, sich nackte Leiber in

Agonie auf der Bühne winden oder in Sinn- und

Aussichtslosigkeit einfach niedersinken und

die Köpfe hängen lassen. Hier droht auch das

Publikum spätestens in Buhrufe auszubrechen

(man will ja unterhalten und nicht verstört

werden): Wenn nackte Männer auf die Bühne

urinieren, während die Hexen (im Originallibretto)

ihren Teufelstrunk anrühren. Da fühlt sich der

gutsituierte Münchner auf den Schlips getreten.

Muss denn das sein? Ja! Verdi wollte in seinem

Werk den verfall der Gesellschaft auf schock-

ierende Weise darstellen (Und das alles in Moll!).

Wie will man im 21. Jahrhundert denn auf der

Bühne noch schockieren? Und so fügt es sich

eigentlich stimmig in den Gesamteindruck, die

Bühne würde zum Fenster in den Vorhof der

Hölle, wenn nackte Kadaver baumeln, Männer

pissen und ein Hund den abgeschlagenen Kopf

des Banquo aportiert (hier lacht der Münchner

dann übrigens gerne und findet den Hund ganz

niedlich - Tiere kommen immer gut an).

Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ;

Alle Rechte vorbehalten

Mit der Vergeltung des Macduff an Macbeth wird man endlich aus den Qualen erlöst, das Publikum atmet auf und es erscheint fast wie das zwangsläufige Happy End in jedem guten Horrorfilm: Der Bann des Bösen wurde durchbrochen, das Gute hat wieder einmal triumphiert. Als Fazit bleibt jedenfalls stehen: So wie Verdi sein Publikum bei der Uraufführung in Florenz enttäuscht hat – keine amouröse Liebesgeschichte, keine große Tenorpartie – so wird das Publikum auch in unserer Zeit enttäuscht, wenn es einen heiteren Sing- und Spiel-Abend erwartet hat. Stattdessen erlebt der Zuschauer Horror, gespenstische Szenen und atemlose Dramatik pur. Verdi hat schockiert, Kusej tut es auch.

Großartiger kann ein Macbeth nicht auf der Bühne wiedergegeben werden.

Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten

Und wie es sich für einen guten Horrorfilm gehört, gibt es natürlich auch einen Trailer:

Sollte das Video oben nicht funktionieren, gehen Sie bitte direkt über Youtube.de

(Einfach auf den Link klicken):

TRAILER

Tickets (Link zur Bayerischen Staatsoper)