Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten

Verdis Aida

in der Bayerischen Staatsoper

Regie: Christof Nel

5 von 5 Operngläsern

Prädikat: Großartig!

Die Architektur des Grauen(s):

Eine Aida ganz ohne Pharaonen-Kitsch

Persönliches Vorwort:

Manchmal ist es wie verhext. Ticken Kritiker und Premierenpublikum

anders als der Rest der Menschheit? Und wenn ja, dann elitärer, sprich

besser, und wir sind die Beschränkten? Oder verschränkt die Jagd

nach dem nächsten Aufreger den Blick auf das Besondere? Ein Psychologe

hat mir einmal erklärt, warum sich Senioren so oft über Kleinigkeiten

aufregen und dann mit Schirm, Stock und derber Sprache loswettern:

weil es einfacher ist, etwas Böses zu sagen, als etwas Nettes.

Wer etwas Nettes sagt, stößt eher bei der Gegenseite auf Abneigung,

als wenn er drauf los poltert. Klingt paradox, kann man aber tatsächlich

an sich selbst oft beobachten. Es kostet viel Überwindung, aufzustehen

und zu sagen: Moment mal, mir gefällt diese Aida aber außerordentlich

gut, auch wenn sich die Intelligenzia Münchens einig ist: Diese Aida

ist Schmarrn. Die Süddeutsche Zeitung nahm das Fazit des Premierenabends

seinerzeit gleich in der Schlagzeile vorweg: „Ein Buh für die Sterilität“.

Der Münchner Merkur schmähte hinterher: „Sündhaft verharmlost!“.

Ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich diese Aida von Christof Nel

in München gesehen habe, war ich begeistert. Und die Menschen

im Publikum ebenso. Buhrufe? Habe ich nie gehört. Aber viel spontanen

Applaus, lange Ovationen am Ende und kräftige Bravo-Rufe, die sich

nicht nur auf das Können der Sängerinnen bezogen haben dürfte. Diese Aida

löst einfach große Gefühle aus. Sie berührt, verwirrt, zieht einen in den

Sog des Horrors wie ein klassischer, gut gemachter Horrorfilm. Aber, das

sagt einem ja schon die gute Erziehung: mit starrsinnigen Senioren

streitet man nicht. Man lässt sie schimpfen und geht seines Weges.

Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten

Die Inszenierung:

Laut Libretto spielt Aida in Ägypten, zur Zeit der Pharaonen. Das ist eine eher vage Zeitangabe,

die das Gros der Inszenierungen aber dazu bewegt, sich in Gottesstatuen, Palmwedeln,

Hieroglyphen und Pappmachee-Elefanten zu ergehen, bis das brave Klischee übervoll ist.

Die Alternative ist der gern genommene Versuch, die Geschehnisse um die äthiopische

Sklavin in andere Welten zu versetzen, etwa in ein modernes Familiendrama im heimischen

Wohnzimmer (Osnabrück), oder in Glanz und Kitsch einer Kolonial-Operette zur

Entstehungszeit 1871 (Zürich). Schwierig. Christof Nel hält dagegen mit dem äußerst begrüßenswerten

Versuch, die Aida zu entkitschen. Keine Elefanten, kein Pharaonen-Pomp, kein Kostümball.

Alles wird auf ein Minimum reduziert, Kulisse wie Kostüme, vor dem sich das Grauen der tragischen

Aida auf das brutalste entwickeln kann.

Wir befinden uns in einer Palastanlage, die räumlich nur per grauer Monolithen-Bauten andeutet.

Ein paar Hausecken, hier und da ein Tor, alles sehr nüchtern und graphisch.

Achja, und: alles in schmucklosem Grau.

Das gefällt uns von Opera Bavariae so gut, denn es lässt Raum

für die Fantasie. Soll heißen: In vielen Aida-Inszenierungen

(man denke nur an die großartige Maria Chiara auf DVD)

ergeht sich die Sklavin in rauschenden Roben mit Diadem,

Armspangen und der Attitude einer Primadonna.

Hmmm, unwahrscheinlich! Besinnt man sich auf die Fakten,

landet man doch eigentlich automatisch bei der Münchner

Interpretation: Die Sklavin hat sicherlich kein angenehmes

Leben in der Entourage der Amneris. Der Heimat entrissen

fristet sie ja wohl eher ein schreckliches, misshandeltes Dasein

ohne Glanz und Gloria. Dass sie sich frei nach dem

Stockholm-Syndrom in den Gegner Radames verliebt,

und im zweiten Akt von Amneris schmeichelnden Worten hinreißen

lässt erscheint um Meilen glaubhafter, wenn sie zuvor als

abgerissene, armselige Sklavin dargestellt wird. Betritt Amneris

die Szene in Gold und Make-up, wirkt die Aida daneben

verwahrlost, ungeschminkt, Mitleid erregend.

Das Los der äthiopischen Sklaven wird nicht romantisiert,

sondern erbarmungslos dargestellt.

Die sich fast ständig drehende Bühne offenbart immer wieder

den Blick auf Gruppen von Sklaven, die sich verängstigt in

Mauernischen drücken und wie Vieh gejagt werden.

Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten

Ein brachialer Höhepunkt der Aufführung ist das Gebet zu Ptah im ersten Akt, zweites Bild:

Nur allzu gerne ergehen sich Regie und Choreografie hier in einem üppigen, bunten Ballett,

wenn die Priesterin ihren Gott beschwört. Anders bei Nel: Die Szene verharrt in grausamer

Bewegungslosigkeit. Ein äthiopischer Sklave liegt auf den stufen des Tempels mit durchschnittener

Kehle und blutet aus. Die singende Priesterin kniet hinter ihm und hält seinen Kopf.

Nichts bewegt sich, das rote Blut spendet den einzigen Farbklecks in der Symphonie aus

Grau, Schwarz und Weiß. Die Musik entfaltet ihre volle Wucht und berührt den Zuschauer umso

mehr, auch ohne die sonst gewohnte Balletteinlage.

Die Priester stehen außenrum, in dieser Inszenierung dank aufregender Kostümierung ganz in

Schwarz zu dem reduziert, was sie eigentlich sind: Mörder, Aufrührer, Blutdürster. Weite schwarze Hosen,

ein Brustharnisch und ein Messer symbolisieren ihre perfide Kriegstreiberei. Genial.

Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten

Dass sich die Bühne fast pausenlos dreht, irritiert im ersten Akt noch ein wenig.

Das Auge kommt kaum zur Ruhe. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat,

erkennt man die gelungene Idee: Fast neugierig, was hinter der nächsten Häuserecke

zu sehen ist, wirkt die Drehbühne wie ein Spaziergang durch Memphis. Man erhält

voyeuristische Einblicke in das Leben am Pharaonenhof. Hier wird eine Sklavin vergewaltigt,

dort tanzen auf einem Platz die Adeligen zur Feier der siegreich heimkehrenden, dort

lauert Amonasro im Schatten, während eine Drehung weiter Aida sich mit Radames trifft.

Es ist, als hätten diese Wände Augen und Ohren, man ist der heimliche Beobachter

des höfischen Lebens und der Gräueltaten, die sich in dieser Aida ununterbrochen ereignen.

Dabei ist es nie zuviel, die Inszenierung ist keinen Augenblick überladen, lenkt nie ab.

Die Musik erreicht eine Intensität, die wir in vielen anderen Aida-Inszenierungen großer

Häuser vergeblich gesucht haben.

Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten

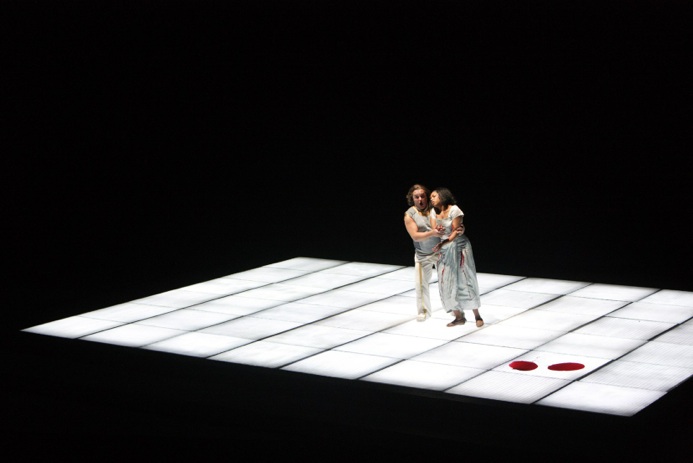

Erst im Schlußbild, Wenn Aida und Radames vereint in der Krypta sterben, wird die Dynamik des

Bühnenbildes aufgelöst. Die grauen Steinwände des Tempels entschweben in die Höhe, zurück

bleibt das unglückliche Liebespaar in der überwältigenden Schwärze des leeren Bühnenraums.

Nur ganz hinten, in der Distanz stehen aufgereiht die schwarzen Chormitglieder wie eine

unüberwindbare Wand aus menschlichem Versagen. Warum sich Aida zusätzlich die Pulsadern

aufgeschnitten hat, ist uns nicht ganz klar, aber wenn Tenor und Sopran einander in die Arme

sinken und ihr Leben aushauchen, hört man anders wie von den Kritikern des Premierenabends

behauptet keine Buh-Rufe, sondern vereinzelte Schluchzer aus dem Publikum. Es ist ein

erdrückend, anrührendes Schlussbild in schwärzester Dunkelheit.

Fazit:

In einer Zeit, in der Verdis exotische Oper zu einem Event verramscht wird, in immer größeren

Hallen mit enormer Material- und Protagonisten-Schlacht auf die Bühne geworfen wird –

wir erinnern uns hier zum Beispiel an Giuseppe Raffas Welttournee – ist diese Aida die purste,

klarste und schrecklichste. Einfach fantastisch!